弁護士 石田 優一

目次

第1章 はじめに

第2章 ケーススタディ

1 本当にAIで実現できるかどうか

2 本当にAIでなければ実現できないのか

3 個人情報保護法に準拠しているのか

4 知的財産の権利帰属や取扱いをどうするか

5 本章のまとめ

第3章 プロジェクトマネジメント義務の視点から

1 企画段階のプロジェクトマネジメント義務とは

2 AIの企画段階におけるプロジェクトマネジメント義務

3 ユーザーから企画段階におけるプロジェクトマネジメント義務を問われた際には

第4章 個人情報保護法の観点から

1 個人情報の利用目的に関するルール

2 非個人情報にする方法

3 匿名加工情報などに加工する方法

4 個人情報保護法違反に問われるAIをユーザーに提案しないために

第5章 知的財産保護の観点から

1 AIの開発と知的財産保護

2 データセットをめぐる問題

3 学習用プログラムや学習済みモデルをめぐる問題

4 本章のまとめ

第6章 秘密保持契約

1 ユーザーがベンダーに提供する秘密情報

2 ベンダーがユーザーに提供する秘密情報

3 秘密保持契約はいつ締結すべきか

4 秘密保持契約書をどうやって用意するか

第7章 おわりに

第1章 はじめに

2020年にスーパーシティ構想を実現するための改正国家戦略特区法が成立しました。スーパーシティとは、交通手段、物流、行政サービス、医療、介護、教育、防災といった生活全般にAI等の先端技術を活用した未来都市のことです。今後、スーパーシティを目指すことに名乗りを上げた全国各地の地域で、社会でのAI活用が加速することになります。

また、政府は、デジタル庁の創設に向けた準備を進めています。政府主導でのデジタル化により、社会の様々な情報がデータとして蓄積され、AIの普及に貢献することが予想されます。

このような社会の動向の中で、今後、これまではAIに参入していなかったIT企業が、新たにAI開発に参入する動きが加速することが予想されます。また、大学でAIを研究した若手起業家やIT分野に携わってきたフリーランスなどが、新規にAI開発に特化したベンチャー企業を創設する動きもすでに広がってきています。

AI開発に携わる中で必要不可欠なのが、法務の知識です。なぜなら、AI開発は、これまでのシステム開発よりもユーザーとの法律トラブルが発生しやすいからです。また、AI開発には、ビッグデータやプラットフォームの構築を伴うこともあり、これらに関する法律知識も不可欠になります。

今回のコラムでは、AI開発プロジェクトを立ち上げる前に知っておきたい法律知識を取り上げ、ベンダーがユーザーとの間で法律トラブルを起こさないために必要なノウハウをお伝えします。

第2章 ケーススタディ

| X社は、京都の大学院で最新のAIを研究していた学生5人が共同で立ち上げたベンチャー企業です。 2020年9月に、Y社から、AIを活用したシステム開発の相談を受けました。Y社は、全国に100店舗のスーパーマーケットを出店する小売企業です。Y社では、お客様に会員カードを発行し、会員登録をしたお客様が過去に購入した全商品のリストを、そのお客様の氏名、性別、住所、生年月日、家族構成人数(会員登録時に世帯構成を調査)と紐づけて顧客データベースとして管理しています。 Y社は、新たに、オンラインショッピングサイトを開設することを計画しています。サイトは会員登録制で、お客様の性別や居住地域、家族構成、過去にサイトで購入した商品の傾向を踏まえたおすすめ商品を表示する仕様を採り入れたいと考えています。そして、おすすめ商品をお客様ごとに選定する方法として、顧客データベースをAIによって傾向分析することを考えています。Y社は、実店舗での過去の実績をもとにしたおすすめ商品機能について、競合他社と差別化を図るための重要な仕様であると考えています。 Y社は、将来的には、このシステムをもとに、スーパーマーケットの出店地域・主な客層に応じた売れ筋商品予想システムを開発し、他企業に有償提供することを検討しています。売れ筋商品予想システムは、そのシステムを利用する企業が自社の顧客情報を提供することを、利用の条件にしたいと考えています。 X社は、提案を受けたAIの仕様についてノウハウを有していたことから、本案件を積極的に受注したいと考えています。ただ、初めての本格的なプロジェクトであったこともあり、絶対にY社と法律トラブルになることは避けたいと考えています。 |

このケースにおいて、X社は、企画段階において、どのようなことを意識しておかなければならないでしょうか。

1 本当にAIで実現できるかどうか

ユーザー(AI開発の委託者)には、必ずしもAIの知識やノウハウがあるとは限りません。AIがビジネスの場でブームとなっている昨今においては、「面白そうだからAIを使ってみたい」「AIを活用したら新しいことができそう」という安易な考えから、AIを導入しようとする企業も多くあります。そのような企業に対しては、ベンダー(AI開発の受託者)側が、積極的にAIで実現できること・できないことを説明し、理解を求める必要があります。

例えば、このケースであれば、Y社が、顧客データベースの情報を過去1年分しか集積しておらず、精度の高いAIの実現に必要なデータが確保できていないかもしれません。また、過去の商品購入情報について、商品のジャンル・価格・特長などの情報がデータベースに蓄積されておらず、そもそも、おすすめ商品の分析自体が困難であるかもしれません。

ベンダーは、ユーザーから必要な情報をきちんと収集したうえで、「本当にユーザーが期待するようなAIは実現可能であるかどうか」を的確に分析したうえで、その分析結果をユーザーと共有しておかなければなりません。

仮に、スタート段階においてベンダーがそのような配慮を怠れば、ユーザーから、「どうしてAIでは期待どおりのものができないことを教えてくれなかったのか」とクレームを受け、事態が悪化した場合、「契約どおりの仕様が実現されていない」として法的紛争に発展してしまうかもしれません。

2 本当にAIでなければ実現できないのか

AIの導入には、従来型のシステムよりも高額な費用が必要になることが多くあります。ベンダー側から見れば、AIに関する高度な知識やノウハウが求められるうえに、既存データの分析や加工、学習、精度のテストといった様々なプロセスを経なければならないことから、AIの開発に相応の費用がかかることは当然です。しかし、ユーザー側が、必ずしも同じ感覚を持っているとは限りません。もしかすると、ユーザー側は、そのようなAIの「コスト」についてあまり理解せずに、従来型のシステムでも十分に実現できることを、わざわざAIで実現しようとしているかもしれません。

例えば、このケースであれば、「おすすめ商品」の定義によって、AIを導入する必要があるかどうかが変わってきます。例えば、「30代1人暮らし男性で、月1回程度の頻度で歯磨き粉とシャンプーを購入する人は、インスタント食品を定期的に買う傾向にある」といった人間の手では実現しづらい高度な分析をするのであれば、AIを導入するメリットがあります。

しかし、「30代1人暮らし男性によく売れている歯磨き粉を集計して、歯ブラシを検索している人に売れ筋の歯磨き粉をおすすめとして表示する」だけであれば、わざわざAIに委ねる必要はありません。AIで分析すれば、歯ブラシを購入した人が歯磨き粉を購入することは分かるでしょうが、そのような「人間が考えれば予想できる」ことを、AIに委ねる必要は必ずしもありません。AIに委ねずに、スタッフが「歯ブラシを購入した人にはおすすめの歯磨き粉を表示させる」設定をすることでもよいはずです。スタッフが1つ1つそのような設定をする人的コストと、AIの開発コストを比較して、AIを導入する場合としない場合のどちらに軍配が上がるかを検討すべきです。

ベンダーが企画段階においてこのような視点をユーザーに提示していなくても、直ちにその問題が顕在化することはほとんどありません。しかし、AIの運用を開始した後にユーザーが期待していた目標を達成することができなかった際に、「そもそもベンダー側がAIの導入を勧めたことに問題があったのではないか」と指摘され、法的紛争に発展してしまうかもしれません。

3 個人情報保護法に準拠しているのか

AIの学習には多様なデータを利活用することが一般的です。そのデータの中に個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に違反することがないように留意しなければなりません。

例えば、このケースでは、実店舗の顧客データベースをAIで分析してオンラインショッピングサイトのおすすめ商品表示機能に利用しようとしています。しかし、顧客データベースに含まれるお客様の個人情報をこのような目的で利用することが、個人情報保護法違反になるおそれがあります。なぜなら、個人情報の取扱いに際してプライバシーポリシーなどで特定した利用目的は、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる」範囲を超えて変更することができないからです(個人情報保護法15条)。実店舗の会員登録者の個人情報をオンラインショッピングサイトのおすすめ商品表示機能に利用することは、もともと想定していたであろう(プライバシーポリシーに表示していたであろう)利用目的と大きく異なるため、通常は、個人情報保護法15条違反になってしまいます。

個人情報保護法15条違反になることを回避するためには、顧客データベースのデータを個人情報に該当しないようにしたり、匿名加工情報などに加工したりする必要があります。

また、個人情報保護法は、売れ筋商品予想システムを他企業に提供する際にも問題になります。このシステムは、複数の企業から顧客情報を収集する仕様にすることが予定されているため、個人情報の収集方法を工夫しなければ、個人情報保護法に違反する個人データの第三者提供(同法23条)になってしまうおそれがあります。

ベンダーがユーザーに提案したAIの仕様が、後々になって個人情報保護法違反になることが発覚した場合、プロジェクトが中途で頓挫してその責任を問われたり、ユーザーから個人情報保護法に違反しないような無償での仕様変更を迫られたりするおそれがあります。

この点について、詳しくは第4章で取り上げます。

4 知的財産の権利帰属や取扱いをどうするか

AIの開発に関連してユーザーとベンダーとの間で対立が生じやすいのが、プロジェクトを進める中で生じた知的財産の権利帰属や取扱いです。

従来型のシステム開発においても、特許権や著作権などの知的財産権の取扱いが問題になることはあります。ただ、AIの開発においては、従来型のシステムの開発よりも知的財産の権利帰属や取扱いをめぐって対立が生じやすい本質的な理由があります。それは、ベンダーが主導的に進めることが多かった従来型のシステムの開発とは異なり、AIの開発は、ユーザーとベンダーとの「共同開発」的な側面が大きいことです。

AIの開発は、多くの場合、ユーザーが保有するデータがなければ成立しません。保有するデータをどのようにビジネスに生かせるかについても、業務プロセスや業界の事情に精通したユーザーのアイデアを必要とすることが多々あります。

企画段階においては、ユーザーとベンダーとの間で知的財産の権利帰属や取扱いについて最終的な合意をする必要まではありませんが、企画段階からその点についても意向を共有しておくことで、その後のプロジェクトを円滑に進めることができます。いざ開発段階になって知的財産の権利帰属や取扱いをめぐる意見対立が発生し、プロジェクトを進められない状況になれば、ベンダーにとって大きな損失になります。

この点について、詳しくは第5章で取り上げます。

5 本章のまとめ

AIの開発では、従来型のシステムの開発とは異なる法律問題がかかわります。実は、特に気をつけなければならないのは、創設間がないベンチャー企業ではなく、システムの開発に対して多彩な経験とノウハウがある老舗のIT企業です。そのような企業は、経験やノウハウがあるばかりに、これまでのやり方にとらわれてしまい、AI開発独自の視点を見落としてしまいがちであるからです。

第3章 プロジェクトマネジメント義務の視点から

1 企画段階のプロジェクトマネジメント義務とは

プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトにおける各プロセスの進捗を管理して、その進行を阻害する要因に対して適切に対処することです。システム開発において、ベンダーは、このようなプロジェクトマネジメントを行うべき義務を負っており、これを、プロジェクトマネジメント義務といいます。

一般に、プロジェクトマネジメント義務は、システムの開発段階で問題になります。もっとも、システムの企画段階においても、ベンダーのプロジェクトマネジメント義務が問題になることがあります。

システムの企画段階におけるベンダーのプロジェクトマネジメント義務に関する裁判例として、スルガ銀行事件判決(東京高判平成25年9月26日)があります。

スルガ銀行事件判決では、システムの企画段階においても、(受注が確定していない段階での事前検証などの方法・程度は限られ、ユーザー側の情報や協力にも限界があることから、開発段階と比較して限定的ではあることを前提にしながら)ベンダーには、「自ら提案するシステムの機能、ユーザーのニーズに対する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、そこから想定されるリスクについて、ユーザーに説明する義務がある」と述べています。そのうえで、パッケージソフトウェアの機能やその充足度についてベンダーが十分に検証し、説明していたか否かを争点として判断しています(義務違反を否定)。

2 AIの企画段階におけるプロジェクトマネジメント義務

AIの企画段階において、ベンダーがどのようなプロジェクトマネジメント義務を負っているかについては、今後の裁判例の動向を見ていかなければ、はっきりとしたことは分かりません。ただ、スルガ銀行事件判決で述べられるプロジェクトマネジメント義務を、前述したAI開発における留意点に当てはめると、ベンダーは、ユーザーに対して、企画段階において次のようなプロジェクトマネジメント義務を負っている可能性があります。

第1に、ベンダーは、ユーザーからの情報をもとに、ユーザーが期待する仕様のAIを実現することができるかどうかを検証し、ユーザーにその検証結果を説明しなければならない義務を負う可能性があります。もちろん、企画段階においては、実際のデータに基づく学習を経たわけではないことから、ユーザーが期待する仕様のAIを実現することができるかどうかについて、正確な予想まではできません。ただ、少なくとも、ユーザーが保有するデータの量・質に明らかな問題があることや、ユーザーの提案どおりに高精度のAIを開発することが経験上明らかに難しいことは、企画段階においてもユーザーからの情報をもとに一定の検証が可能です。ベンダーが、ユーザーに対して、このような観点からの検証や説明すらも怠ってしまえば、プロジェクトマネジメント義務違反を問われる可能性があります。

第2に、ベンダーは、たとえユーザーがシステムを実現するためにAIの採用を提案していたとしても、AIを導入しない方法によってシステムを実現するほうが高品質・低コストなどのメリットが明確である場合には、AIの採用に対するリスクを説明しなければならない義務を負う可能性があります。もちろん、企画段階においては、実際のデータに基づく学習を経たわけではないことから、運用可能なレベルに到達させるまでにどの程度のコストを要するかについて正確な予想まではできません。ただ、少なくとも、ユーザーが提案する仕様どおりのAIの開発に経験上多大なコストがかかり、一方で、AI以外にも同様の目的を実現する方法があることは、企画段階においてある程度の説明が可能です。ベンダーが、ユーザーに対して、このような観点からの説明すらも怠ってしまえば、プロジェクトマネジメント義務違反を問われる可能性があります。

ユーザーから事後にプロジェクトマネジメント義務違反を問われないためには、以上のような検証や説明を尽くすとともに、その内容をユーザーへの説明資料や議事録の形にして証拠化しておくことが必要です。

3 ユーザーから企画段階におけるプロジェクトマネジメント義務を問われた際には

AIの開発が途中で頓挫してしまったり、運用開始後にユーザーが期待する品質のAIではなかったことが明らかになったりした場合には、ユーザーから企画段階におけるプロジェクトマネジメント義務を問われるおそれがあります。このような場合に、ベンダーは、必ずしもユーザーからの請求を甘んじて受け入れる必要はなく、先ほど述べた観点から、きちんとプロジェクトマネジメント義務を果たしていたことを主張することができます。

もっとも、AIの開発におけるプロジェクトマネジメント義務については、専門家においても考え方が確立しておらず、たとえこのような主張をしても、ユーザーとの間で平行線をたどる結果になるおそれがあります。ユーザーからこのような主張を受けた際には、早期段階で、AI法務に詳しい弁護士に相談すべきです。

第4章 個人情報保護法の観点から

1 個人情報の利用目的に関するルール

先ほど述べたように、事業者が個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければなりません(個人情報保護法15条1項)。また、利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行うことができません(同条2項)。

そして、個人情報を書面やサイトのフォームなどから取得する際にはその利用目的を明示しなければならず、それ以外の方法で取得する際には利用目的を公表するか本人に通知しなければなりません(同法18条1項・2項)。利用目的は、プライバシーポリシーの形で明示・公表されることが一般的です。

つまり、AIの開発に際してユーザーが保有する既存の個人情報をそのままの形で学習に利用することができる場合は、そのAIの学習に利用する目的が、プライバシーポリシーに記載される利用目的の範囲に含まれているか、あるいは、その利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に含まれていなければなりません。

例えば、第2章で取り上げたケースであれば、プライバシーポリシーに「自社が提供するオンラインショッピングサービスにおいて、お客様が関心を抱くことが期待される商品を提案するために、お客様の属性や過去の購入履歴を分析する目的」のような記載があれば、AIの学習に利用する目的が特定された利用目的の範囲に含まれていると解されます。また、「顧客満足度を向上させるために、お客様の属性や過去の購入履歴を分析する目的」のような記載があれば、少なくともプライバシーポリシーで特定された利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲に含まれていると解されます。ただ、一般に、このようなピンポイントな利用目的をあらかじめプライバシーポリシーに示している例は多くありません。

そこで、多くのAIの開発においては、既存の個人情報を個人情報保護法に違反しないように利用する方法を検討しなければなりません。

2 非個人情報にする方法

既存の個人情報を個人情報保護法に違反しないように利用する方法の1つが、個人情報を「個人情報ではないもの」、つまり非個人情報にする方法です。

個人情報の要件の1つが、その情報に含まれるものから特定の個人を識別することができることです。たとえ、その情報自体からは特定の個人を識別することができなくても、容易に照合することのできる他の情報との照合によって特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当します(個人情報保護法2条1項)。

例えば、第2章で取り上げたケースであれば、顧客データベースに含まれるデータは、氏名、住所、生年月日によって特定の個人を識別することができるため、個人情報に該当します。仮に、顧客データベースのデータから氏名、住所、生年月日の情報を削除した新たなAI分析用データベースを作成しても、AI分析用データベースと顧客データベースとの紐づけが可能で、2つのデータベースを相互に参照しえない組織的・技術的対策が十分に講じられていなければ、AI分析用データベースのデータは個人情報として扱われます。

何をもって個人情報が非個人情報になったといえるかについては、基準があいまいで判断が難しいことがあります。そのような場合には、後述する匿名加工情報などの制度を利用することが考えられます。

3 匿名加工情報などに加工する方法

個人情報を非個人情報にする方法については、そもそも何をもって非個人情報というのかの基準があいまいであるために、事業者にとってリスクが高い場合があります。そこで、より明確な基準のもとに個人情報を加工する方法として、匿名加工情報の制度があります。また、2020年に成立した改正個人情報保護法にて、匿名加工情報のほかに、仮名加工情報の制度が導入される予定です。

なお、匿名加工情報であれば第三者への提供が認められる一方で、仮名加工情報であれば第三者への提供は認められません。第2章で取り上げたケースで、顧客データベースを仮名加工情報に加工したうえで(ここでは加工データベースといいます。)、売れ筋商品予想システムを他企業に提供するのであれば、加工データベースを含む売れ筋商品予想システム自体を他企業に提供することはできませんし、他企業に加工データベースへのアクセスを認めることもできません。この場合には、売れ筋商品予想システムのサービスをクラウドで提供し、かつ、利用企業が加工データベースにアクセスして利活用することは一切認めない仕様にしなければなりません。

4 個人情報保護法違反に問われるAIをユーザーに提案しないために

ベンダーが提案したAIの仕様が個人情報保護法に抵触するものであり、そのことが事後に明らかになってプロジェクトが中途で頓挫したり、AIの運用ができなくなったりした場合、ユーザーとの間で法的紛争に発展するおそれがあります。検討しているAIの仕様が個人情報保護法に抵触するおそれがある場合には、AI法務に詳しい弁護士に相談して、改善提案を得ることが得策です。なお、ユーザーから提供を受けたデータにEU圏の居住者の個人情報が含まれている場合には、GDPRへの配慮も必要です。

第5章 知的財産保護の観点から

1 AIの開発と知的財産保護

AIの開発においては、プロジェクトを進める中で生じる知的財産の権利帰属や取扱いをめぐって、ユーザーとの間で対立することがあります。

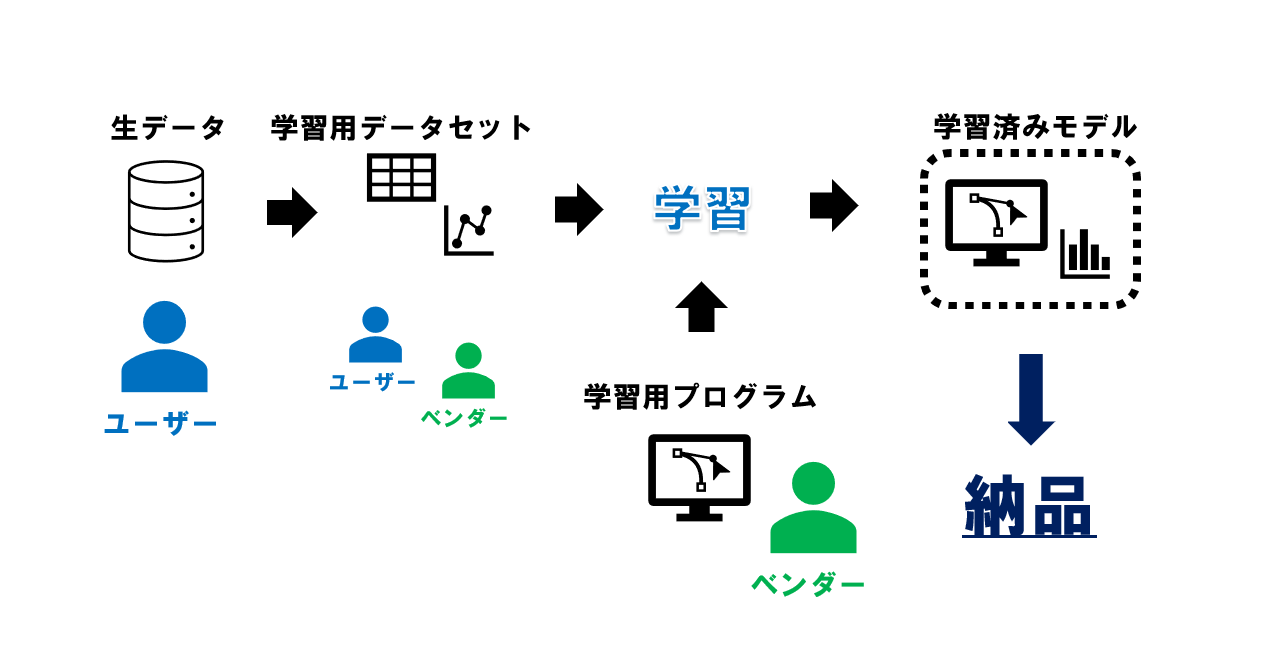

AIの開発は、(1)ユーザーから提供されたデータ(生データ)を、(2)ベンダー又はベンダー・ユーザー双方の協力のもとで学習に適したデータセットに加工し、(3)ベンダーが用意した学習用プログラムによって学習して、(4)学習済みモデルを完成させることが一般的な流れです。

ユーザーとしては、学習用プログラムや学習済みモデル、データセットを独占的に利用し、ベンダーを含めた第三者の利用についてコントロールしたいと考えることが一般的です。一方で、ベンダーは、少なくとも学習用プログラムについては今後の他社案件の開発に転用したいと考えることが一般的ですし、場合によっては、データセットや学習済みモデルについても、何らかの形で今後の他社案件の開発に利用したいと考えることがあります。

知的財産の権利帰属や取扱いをめぐる交渉は、AIの開発段階において本格化することが一般的です。ただ、いざ開発をスタートする段階においてユーザーと対立関係が生じてプロジェクトが頓挫することのないように、企画段階においても、成果物の取扱いについて双方の意向を共有しておくべきです。

2 データセットをめぐる問題

ここでいうデータセットとは、ユーザーから提供されたデータ(生データ)を学習に適した形に加工したもののことです。

学習に適したデータセットを用意するためには、構造化していない生データの構造化、相関性のあるデータの選定、データの加工やデータオーグメンテーション、ラベル化といった様々な作業を行うことが必要であり、これらの作業は、PoC段階や開発段階にベンダーが中心となって行うことが一般的です。データセットは、ベンダーの専門的なノウハウと労力によって完成するものであり、ベンダーは、データセットに対して知的財産としての価値を見出すことがしばしばあります。そして、ベンダーは、データセットが汎用的に利用可能なものであればあるほど、今後の他社案件の開発に転用したいと考えます。

一方で、ユーザーは、データセットが自社の提供したデータによって用意されたものであることや、そのデータに自社の営業上のノウハウが含まれることなどを理由に、ベンダーがデータセットを汎用的に利用することに対して消極的な意向を示したり、そもそも汎用的な利用を認めない意向を示したりことがしばしばあります。

ベンダーとしては、データセットを今後の他社案件の開発に転用することがビジネスに有用であれば、ユーザーとの交渉によってデータセットの汎用的な利用を認めてもらう方向を目指していくことが望ましいです。そのためには、ユーザーがデータセットの汎用的な利用に対して消極的・否定的である理由を聴き取って、ユーザーを説得する方法を模索することが求められます。

例えば、ユーザーがデータセットの競合他社による利用を懸念しているのであれば、ベンダーがデータセットを転用することができる範囲を制限することが考えられます。また、データセットに含まれる営業上のノウハウが漏えいすることを懸念しているのであれば、データセット自体の第三者提供を禁止したり、データセットに営業上のノウハウが含まれないように適切なデータの加工を施す提案をしたりすることが考えられます。

単に権利を主張するだけではユーザーの納得を得ることが難しいことから、データセットの汎用的な利用をユーザーが認める場合には委託料を下げることができるといったユーザー側のメリットを提示することも有効です。

3 学習用プログラムや学習済みモデルをめぐる問題

ここでいう学習用プログラムとは、AIの学習のために実行するプログラムのことです。また、学習済みモデルとは、学習用プログラムによってデータセットを利用して学習を行い、パラメータの調整を終了した後における、パラメータとプログラムとが一体となったもののことです。

学習用プログラムについては、一般に他社案件の開発に転用することが容易な汎用性があるため、ベンダーの立場からは、ユーザーに汎用的な利用を制限されたくないと考えることが一般的です。また、学習用プログラムにベンダーが独自に創作したアルゴリズムなどが含まれる場合には、ユーザーに対して転用を認めたくないと考えることが一般的です。

学習済みモデルについても、ベンダーが多大な労力とノウハウを費やした学習によって生むものであることから、ベンダーが、他社案件の開発に転用したいと考えることはしばしばあります。一方で、ユーザーに対しては、学習済みモデルに学習用プログラムが含まれることから、学習用プログラムにベンダーが独自に創作したアルゴリズムなどが含まれることを理由に学習済みモデルの転用を認めたくないと考えることがしばしばあります。

ベンダーには、学習用プログラムや学習済みモデルを他社案件の開発に転用することがビジネスに有用であれば、ユーザーが学習用プログラムや学習済みモデルを転用する必要性がどの程度あるかを聴き取ったうえで、ユーザーを説得する方法を模索することが求められます。交渉においては、学習用プログラムや学習済みモデルに対するベンダー側の貢献度を主張することに加えて、委託料による調整などのユーザー側のメリットを適切に提示していくことが有効です。

また、ユーザーが学習済みモデルを転用したいと考える場合において、ベンダーにとってその転用が不都合なものである場合には、ユーザーと交渉して、ユーザーが学習済みモデルを転用することができる範囲や目的を制限することが考えられます。

4 本章のまとめ

本章では、データセット・学習用プログラム・学習済みモデルの知的財産権をめぐる学術的な議論を割愛して、ビジネス上の交渉の観点を重視した説明をしました。もっとも、実際の交渉においては、そもそもデータセット・学習用プログラム・学習済みモデルの知的財産権はだれに帰属するのかという議論を出発点に、ベンダー・ユーザーの双方が妥協しうるラインを模索していくことが重要なケースも多々あります。ユーザーとの交渉を有利に進めるためには、AI法務に詳しい弁護士に相談して、知的財産法の観点からの知見をあらかじめ得ておくことが望ましい対応です。

また、AIベンダーがユーザーと知的財産の交渉をうまく進めるためのノウハウを弁護士が解説のコラムでは、知的財産交渉にからんだノウハウを独自の切り口で取り上げていますので、ぜひご一読ください。

第6章 秘密保持契約

1 ユーザーがベンダーに提供する秘密情報

ベンダーは、ユーザーからの情報をもとに、ユーザーが期待する仕様のAIを実現することができるかどうかや、同様の目的をAIの導入よりも低コスト・高品質に実現しうる方法がないかどうかなどの情報を、ユーザーに対して提供しなければなりません。そのためには、ユーザーの業務プロセスや、業務において抱えている課題、経営戦略、ユーザーが保有するデータの種別など、ユーザーの業務に関連する様々な情報が必要です。その中には、ユーザーが営業上・技術上価値のある情報として秘密情報として管理しているものが含まれることがあります。

また、そもそもユーザーが企画するAIのアイデア自体に、知的財産としての価値がある場合もあります。例えば、AIを利用した新規ビジネスのアイデアであれば、ビジネスモデル特許の対象になりうる発明に該当するケースがあります。このような発明は、特許出願前に公表してしまうことで新規性を喪失してしまい、(新規性喪失の例外に該当しない限り)特許権を取得することができなくなってしまいます。

このような観点から、AIの企画段階においても、ユーザーがベンダーに提供する情報がベンダーにおいて秘密情報として管理されることが必要なケースが多くあります。

2 ベンダーがユーザーに提供する秘密情報

AIの企画段階においては、情報提供はユーザーからベンダーに対してされることが主で、ベンダーからユーザーに対して提供される情報は限られます。ただ、ベンダーからユーザーに対して提供する情報に技術上の価値があるケースもあります。

例えば、ユーザーが期待する仕様のAIを実現するために、研究中のアルゴリズムや開発中のプログラムを利用できる可能性がある場合に、その情報をユーザーに対して開示するケースがあります。このようなアルゴリズムやプログラムは、特許の対象となる発明に該当するケースがあります。このような発明は、特許出願前に公表してしまうことで新規性を喪失してしまい、(新規性喪失の例外に該当しない限り)特許権を取得することができなくなってしまいます。

このような観点から、AIの企画段階においても、ベンダーがユーザーに提供する情報がユーザーにおいて秘密情報として管理されることが必要なケースがあります。

3 秘密保持契約はいつ締結すべきか

企画段階においても、ユーザー・ベンダーのそれぞれが相手方に開示する情報には、秘密管理が必要であるものがあります。ユーザー・ベンダー間の情報共有を円滑に進め、かつ、後々のトラブルを防ぐためには、企画段階の当初から秘密保持契約を締結しておくべきです。

4 秘密保持契約書をどうやって用意するか

秘密保持契約の条項を検討する際に参考になるのが、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン-AI編-」(平成30年6月経済産業省)の第7-4「アセスメント段階の秘密保持契約書(モデル契約書)」です。このガイドラインは、経済産業省のサイトにおいて公表されています。

なお、このガイドラインに従って作成した秘密保持契約書案をユーザーに提示した場合、ユーザーから、秘密情報の範囲を秘密であることを示していないものにまで広げるように求められる可能性があります。ベンダーとしては、秘密情報の範囲に全く限定がないと、どこまでの範囲を秘密として管理すればよいかが不明確になるため、できれば、秘密情報の範囲には限定をかける方向で交渉することが望ましいです。ただ、あまり秘密情報の範囲を限定することに固執することも、ユーザーからの不信感につながり、望ましい対応とはいえません。

仮に、秘密情報の範囲に限定をかけない方向で秘密保持契約を締結することに応じるのであれば、ユーザーとの交渉を担当する者に対して、打合せなどにおいて口頭でユーザーから聞いた情報なども秘密情報となりうることを周知徹底し、秘密保持の徹底を指導すべきです。

また、ベンダーからユーザーに対して情報を開示する際には、ユーザーが万が一秘密保持義務に違反した場合に備えて、口頭ではなく、秘密である旨を明示した書面によって開示するように心がけるべきです。秘密である旨を明示した書面によって秘密情報を開示することは、ユーザーの秘密保持義務違反に対して不正競争防止法違反を問いやすくなるメリットもあります。

第7章 おわりに

このコラムでは、AIの開発を受託する前の企画段階において、ベンダーがどのような法律トラブルに気をつけなければならないかを解説しました。企画段階においては、秘密保持契約以外の契約書を取り交わさないケースも多く、かつ、競合との差別化を目指して技術面に重点を置くあまり、法律トラブルの予防的観点をおろそかにしがちです。しかし、企画段階は、ユーザーとの交渉の出発点ですから、ここで法律トラブルの要因を生んでしまえば、その後のプロジェクトもうまくいきません。AIの開発を受託する前には、AI法務に詳しい弁護士に気軽に相談することのできる体制を構築しておくことをおすすめします。

次回は、AI開発の前段階であるPoCについて取り上げます。この段階からは、ベンダーに課せられるプロジェクトマネジメント義務はより具体的なものとなり、知的財産の権利帰属についてもより具体的な検討が必要になります。このような観点から、PoC段階において留意すべき法律知識を詳しく解説します。