弁護士 石田 優一

このコラムに関連した動画

コラムの概要

従業員から新型コロナウイルス感染者が出た、従業員の家族がコロナウイルスに感染したので休業させた、部門閉鎖を余儀なくされた、そのようなときにどこまで休業補償をすべきかというのは、多くの企業にとってお悩みの問題であると思います。このコラムでは、新型コロナウイルスに関連して従業員を休業させる際に、企業がどこまで休業補償をすべきかという問題について、弁護士が独自の視点で徹底解説いたします。

目次

第1章 新型コロナウイルスの現状

第2章 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための休業と給与保障

1 給与保障について検討すべき2つの視点

2 労働基準法に基づく休業手当

3 民法536条2項を根拠とする平均賃金の6割を超えた給与保障の義務

4 ケーススタディ

5 雇用調整助成金の活用

6 ここまでのまとめ

第3章 おわりに

第1章 新型コロナウイルスの現状

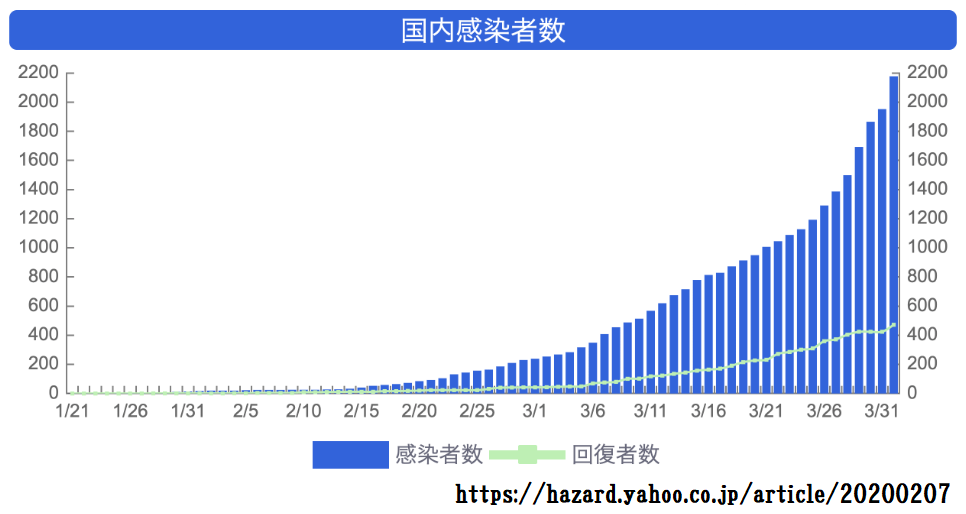

新型コロナウイルスが猛威を振るい、私たちの日常生活を脅かそうとしています。令和2年4月2日時点の発表によれば、国内での感染者数は2384人、死亡者数は57人に上っており、これまで感染が急速に拡大してきた経過を踏まえると、今後、さらに感染者数が増加していくことが予想されます。世界での感染者数は、すでに82万人を超えています。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議も、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年3月19日)において、今後、新型コロナウイルスの感染者が爆発的に増加する「オーバーシュート」が発生するリスクがあるとして、国民1人1人の対策の必要性に言及しています。

令和2年3月14日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正法が施行され、新型コロナウイルスが、新たに同法の適用対象になりました。この法律によれば、新型コロナウイルスの全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして一定の要件を満たした場合に、政府対策本部長が期間・区域を指定して緊急事態宣言をすることができます。緊急事態宣言が出た場合には、都道府県知事は、市民への外出自粛要請のほか、学校、劇場、集会場、展示場、百貨店、スーパーマーケット、学習塾等の施設に対する使用制限の要請・指示もすることができるため(法45条、施行令11条)、私たちの日常生活や社会経済に大きな影響が生じることになります。さらに、都道府県知事は、医薬品、食品、衛生用品等の商品の売渡しを要請・収用することもできるため(法55条、施行令14条)、関係事業者にとっては大きな影響が生じるおそれがあります。

新型コロナウイルスは、現時点においては、対症療法(症状を緩和する目的の治療法)のほか、有効な治療方法が確立していません。一方、新型コロナウイルスは、肺炎を発症させることもあり、時には重篤な症状につながることもあります。現在のところ、新型コロナウイルスの感染方法は、飛沫感染(感染者のくしゃみ、咳、つば等を吸い込むことによる感染)と接触感染(感染者の手等についたウイルスと直接・間接に接触することによる感染)の2つが考えられるとされており(厚生労働省発表)、「人から人への感染」をできる限り避ける措置を講じて、感染拡大を抑えることが、急務とされています。

各企業においても、新型コロナウイルスの感染が社内で拡大するリスクを防ぐために、様々な対策を講じることが求められます。特に、早急な対策が求められるのは、新型コロナウイルスに感染した従業員や、その疑いのある従業員が社内で見つかった場合に、その従業員本人への就業制限や部門の一時閉鎖といった措置を迅速に講じられるようにすることです。

第2章 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための休業と給与保障

企業に求められる対策は、新型コロナウイルスに感染した従業員や、その疑いのある従業員が社内で見つかった場合に、その従業員本人への就業制限や部門の一時閉鎖といった措置を迅速に講じられるようにすることです。ただ、ここで法的観点から検討が必要なのが、このような措置によって休業させた従業員に対する給与保障の問題です。

1 給与保障について検討すべき2つの視点

休業させた従業員に対する給与保障について検討すべきことには、大きく2つの視点があります。

第1は、労働基準法に基づく休業手当として、平均賃金の6割を支払うべきかどうかという視点です。労働基準法26条には、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」という規定があります。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための休業が、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかが問題になります。

第2は、平均賃金の6割を超えた給与保障が必要になるかどうかという視点です。民法536条2項には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」という規定があります。この規定が適用される場合、企業は、労働者に対して、平均賃金の6割を超えて賃金を保障することが必要になります。そこで、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための休業が、「債権者の責めに帰すべき事由による休業」に該当するかが問題になります。

2 労働基準法に基づく休業手当

先ほど説明したように、企業が労働者を休業させたことについて「使用者の責に帰すべき事由」があれば、労働基準法に基づく休業手当として、平均賃金の6割を支払わなければならないとされています。

ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」というのは、休業させたことについて企業(使用者)に故意や過失があった場合だけではなく、企業(使用者)に過失があるとはいえないような経営上の障害であっても、その原因が企業(使用者)の支配領域に近いところから発生しており、労働者の賃金生活の保障の観点から平均賃金の6割を保障させたほうがよいといえる場合も含まれるとされています。なぜなら、労働基準法が休業手当の支払を義務づける理由は、企業(使用者)に過失があったことに対する責任を負わせることではなく、労働者に対して生活保障をさせることにあるからです。

ノース・ウエスト航空事件(最二判昭和62年7月17日)でも、「使用者の責に帰すべき事由」には、「使用者側に起因する経営、管理上の障害」が含まれるとされています。

例えば、企業(使用者)の過失とはいえない監督官庁の勧告による操業停止等であっても、その原因が企業(使用者)の支配領域に近いところから発生しているため、休業手当の支払義務が発生するものと考えられています(菅野和夫『労働法』(2017年・第11版補正版・弘文堂)440頁)。

一方、健康診断の結果、私傷病のために医師の証明によって休業を命じたり、労働時間を短縮したりする場合には、「使用者の責に帰すべき事由」による休業とはいえないとして、休業手当を支払うべき義務は負わないものとされています(昭和63年3月14日基発第150号)。

3 民法536条2項を根拠とする平均賃金の6割を超えた給与保障の義務

(1) どのような規定か

民法536条2項には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と規定されています。なお、民法改正により、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」と改められる予定ですが、賃金支払義務を企業がどこまで負うかを考えるうえでの違いはありません。

この規定によれば、企業は、「債権者(企業)の責めに帰すべき事由」によって、従業員が労務の提供(債務の履行)をすることができなくなった場合には、賃金の支払義務を負わなければなりません。

「債権者(企業)の責めに帰すべき事由」とは、一般に、「故意、過失又は信義則上これと同視すべき事由」がある場合をいうとされています。つまり、労働基準法に基づく休業手当と比べて、適用されるケースが限定されます。民法536条2項が適用される場合は、平均賃金の6割を超えた給与保障の義務が発生し、企業にとっては大きな負担となることから、適用範囲が限定されることは、いわば当然の結論といえます。

もっとも、たとえ適用されるケースが限定的であるとしても、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための休業について適用されるケースがないかといえば、一概にそうとはいえません。

後ほど、ケーススタディによって、どのような場合に民法536条2項が適用される可能性があるのかを具体的に考えたいと思いますが、まずは、民法536条2項が問題になった裁判例を2つ見ておきましょう。

(2) 池貝鉄工事件(横浜地判平成12年12月14日)

この裁判例は、深刻な不況に伴う経営状況の悪化により、一時帰休を実施したことについて、賃金を通常の6割しか支払わなかったことの違法性が争われました。判決では、このような一時帰休の措置(帰休制)が、雇用契約の一時的な不利益変更に当たるとして、「不利益を労働者に受認させることを許容し得るような合理性」がなければ違法であるという判断を示しています。そして、合意性が認められるかどうかについては、「労働者が被る不利益の程度、使用者側の必要性の内容・程度、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応等を総合考慮して判断すべき」であると示しています。また、最終的には賃金カットが違法であったと判断されていますが、その理由の1つとして、帰休制が雇用調整助成金の取得を目的にされたにもかかわらず、受給可能な助成金よりも少額の賃金しか支払わなかったことが挙げられています。

(3) いすゞ自動車(雇止め)事件(東京地判平成24年4月16日)

この裁判例では、リーマンショックの影響による経営悪化を理由にした有期契約社員への(契約期間満了まで)3か月の一時帰休を行い、賃金の通常の6割しか支払わなかったことについて、民法536条2項違法であったと判断されています。

その理由について、有期契約社員は、正社員(無期契約社員)と比べて、契約期間内の雇用継続及びそれに伴う賃金債権の維持については合理的期待が高いため、契約期間満了までの長期間にわたって賃金の4割をカットすることによる労働者側の不利益が重大・顕著であることが示されています。

有期契約社員について、雇用期間の中途で休業命令を発する場合には、民法536条2項との関係で、正社員(無期契約社員)と比較して高度の休業の必要性が求められるとされています。

(4) 2つの裁判例を踏まえて

これらの2つの裁判例を踏まえると、企業としては、労働基準法に基づく休業手当(平均賃金の6割)だけを払っておけば問題はないと安易に考えるのではなく、労働者本人や労働組合との話合いや、有期契約社員への配慮の観点、雇用調整助成金の活用等も考慮しながら、休業手当以上の給与保障についても積極的に検討することが求められます。また、そのような給与保障を行わないのであれば、休業命令がなぜ必要であるといえるのかについて、積極的に従業員に説明し、理解を求めることが必要です。

4 ケーススタディ

さて、ここからは、これまで説明した観点を踏まえて、どのような場合において労働基準法に基づく休業手当(平均賃金の6割)あるいはそれを超えた給与保障が求められうるのかについて、検討していきましょう。

(1) 新型コロナウイルスに感染していることが明らかになった従業員への対応

新型コロナウイルスに感染していることが明らかになった従業員について休業をさせることについては、その原因が企業(使用者)の支配領域に近いところから発生しているとはいえないため、労働基準法に基づく休業手当を支給しなくても通常は問題がないと考えられます。

先ほども触れたように、健康診断の結果を踏まえて従業員を休業させることについては、労働基準法に基づく休業手当の支払義務は生じないとされています。

新型コロナウイルスは、緊急事態宣言の対象になりうるほどに感染拡大を防止すべき必要性があります。企業は、従業員が新型コロナウイルスに感染していることが明らかになっているにもかかわらず、その従業員から他の従業員への蔓延を防止するために必要な措置を講じなければ、安全配慮義務違反を問われるおそれすらあります。そのような理由から、新型コロナウイルスに感染していることが明らかになった従業員を休業させることについて、「使用者の責に帰すべき事由」は一般に認めがたいと考えられます。

さらに、新型コロナウイルスは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律にいう「指定感染症」に指定されています。

この法律によれば、指定感染症に感染している人に対して、都道府県知事が、後述する退院等基準に該当するまでの間、就業制限を行う旨を通知することができます。そして、このような通知を受けた人は、「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務」において、就業をすることができなくなります(法18条準用、施行規則11条2項)。

もし、新型コロナウイルスに感染している人が、飲食関係の仕事や、多数の人と接触するような仕事に従事しているのであれば、このような観点から就労を拒否することが考えられます。たとえ、都道府県知事から就業制限の通知が来る前であったとしても、新型コロナウイルスへの感染が検査によって明らかになったのであれば、このような職種において就労を拒否することも、一般に合理的な判断と評価されるものと思われます。

ただし、その従業員が、勤務先のオフィスや取引先等において新型コロナウイルスに感染したことが明らかな場合であれば、その原因が企業の支配領域に近いところにあるため、少なくとも、労働基準法に基づく休業手当を支払わなければならないと考えられます。さらに、企業が、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための措置をきちんと講じなかったために(感染者を他の従業員の近くに配置した等)、新型コロナウイルスの感染が発生した場合であれば、もはやその原因は企業の過失によるものといえますので、民法536条2項に基づき、平均賃金の6割を超えた給与保障が必要になるものと考えられます。

(2) 新型コロナウイルスに感染していることが疑われる従業員への対応

例えば、37.5度以上の熱が続いている等、新型コロナウイルスに感染していることが疑われるが、実際に感染しているかどうか不明瞭な従業員に休業をさせる場合に、労働基準法に基づく休業手当を支給しなければならないかどうかは、微妙な問題です。

企業としては、例えば、医療機関で感染の有無を確認するための検査(PCR検査)を受けさせるまでは、その従業員が新型コロナウイルスに感染しているか否かを企業として判断できないとして、労働基準法に基づく休業手当を支給すべき場合には当たらないという説明が考えられます。

少なくとも、医療機関で感染の有無を確認するための検査(PCR検査)で陰性の結果が出ているにもかかわらず、就労を拒否し続けたようなケースにおいては、労働基準法に基づく休業手当の支払義務が発生するであろうと考えられます。

さらに、労働基準法に基づく休業手当、つまり、平均賃金の6割を超えた給与保障を行わなければならないかという問題もあります。例えば、労働者本人や労働者が加入している労働組合が従業員の仕事への復帰を求めているにもかかわらず話合いをきちんとすることなく休業を継続させたり、休業が長期間に及んだりした場合(特に有期契約社員の場合)には、平均賃金の6割を超えた給与保障が求められる可能性があります。

医療機関で感染の有無を確認するための検査の結果が出るまでの短期間について休業させることが民法536条2項の適用される理由になることはあまり考えられないように思われますが(ただし、その従業員が勤務中に感染したことが明らかなケースは別です。)、企業としては、労働者とのトラブルを避けるために、労働者本人との話合いの機会を積極的に持つことが求められます。

(3) 従業員の家族が新型コロナウイルスに感染していた場合の従業員本人への対応

このようなケースでも、従業員本人に対し、新型コロナウイルスに感染していないことが明らかになるまで(具体的には、医療機関で感染の有無を確認するための検査(PCR検査)を受けて、陰性であることを確認するまで)、自宅待機を求めることが考えられます。

このような場合に、労働基準法に基づく休業手当を支給しなければならないかどうかは、微妙な問題です。

厚生労働省が公表する「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」においては、「自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。」とあります。

このケースでは、従業員本人には何ら症状が出ていないわけですから、在宅勤務(テレワーク)によって何らか業務を続けさせる方法を積極的に検討する必要があります。そして、法的リスクを回避する観点からは、このような措置を講じることができないのであれば、きちんと従業員にその理由を説明したうえで、労働基準法に基づく休業手当は支払う旨を伝えて理解を求めることが望ましいです。

さらに、労働基準法に基づく休業手当、つまり、平均賃金の6割を超えた給与保障が必要であるかどうかという問題もあります。企業としては、労働者とのトラブルを避けるために、労働者本人との話合いの機会を積極的に持つことが求められます。

なお、休業が長期間に及ぶおそれがある場合には、(特に、雇用期間の終了まであまり期間がない有期契約社員について)休業手当の増額を行うことといった配慮が求められます。もっとも、新型コロナウイルスに感染していた家族が入院し、従業員本人も医療機関で感染の有無を確認するための検査(PCR検査)を受けて感染がないことが明らかになれば、仕事への復帰をさせることができるのが通常ですので、休業が長期間に及ぶおそれがある場合というのは、限定的なケースであると思われます。

(4) 新型コロナウイルス感染者が出た部門の閉鎖

新型コロナウイルス感染者が社内から出た場合には、感染拡大を防止するために、その所属していた部門を一時的に閉鎖する措置が考えられます。このような措置を講じた場合に、休業させた従業員に対して労働基準法に基づく休業手当を支払うべきかどうかが問題になります。

先ほど述べたように、労働基準法に基づく休業手当については、企業(使用者)の過失とはいえない監督官庁の勧告による操業停止等であっても支払を免れないと考えられています。そのため、このような部門の閉鎖を理由に従業員を休業させた場合に、企業が労働基準法に基づく休業手当の支払を免れるのは難しいように思われます。

さらに、労働基準法に基づく休業手当、つまり、平均賃金の6割を超えた給与保障が必要であるかどうかという問題もあります。企業としては、労働者とのトラブルを避けるために、労働組合や労働者代表との話合いの機会を積極的に持つことや、休業が長期間に及ぶおそれがある場合には雇用調整助成金を活用して休業手当の増額を行うことといった配慮が求められます。特に、雇用期間の終了まであまり期間がない有期契約社員については、積極的に給与保障を検討することが求められます。

企業としては、在宅勤務(テレワーク)の実施による部門の継続によって、経済的損失を最小限にとどめる対応が求められます。なお、在宅勤務(テレワーク)の体制整備とそれに関連した法律問題については、次章で詳しく説明します。

(5) 新型コロナウイルス感染者の発生防止のための部門の閉鎖や業務の制限

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現在、様々なイベントが自粛され、来客者が多い施設の休業等も多々見られています。このような対応による部門の閉鎖や業務の制限に伴って従業員を休業させる場合、労働基準法に基づく休業手当を支払うべきか、また、それを超えた給与保障をする必要があるかが問題になります。

基本的には、「(4) 新型コロナウイルス感染者が出た部門の閉鎖」で説明したのと同じ考え方が当てはまります。特に、特に新型コロナウイルスの感染者が発生した事情がない場合であれば、新型コロナウイルスの感染者が発生した場合よりも一層、平均賃金の6割を超えた給与保障が求められる可能性が高いものと考えられます。

なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出され、学校、劇場、集会場、展示場、百貨店、スーパーマーケット、学習塾等の施設に対する使用制限の要請を受けたことを理由に部門の閉鎖や業務の制限を行ったのであれば、せいぜい労働基準法に基づく休業手当として平均賃金の6割を支払えば足りる場合が多いと思われます。

なぜなら、同法によれば、使用制限の要請に従わない場合には使用制限の指示を出すことができることになっているほか、このような要請・指示については公表されることになっているため、部門の閉鎖や業務の制限の対応が民法536条2項にいう「債権者の責めに帰すべき事由」とまではいいづらいように思われるからです。ただし、労働基準法に基づく休業手当については、監督官庁の勧告による操業停止等であっても支払を免れないと考えられているため、このような場合であっても、法的リスクを回避する観点からは、平均賃金の6割は少なくとも支払っておくべきといえます。

5 雇用調整助成金の活用

部門閉鎖の措置によって雇用調整助成金を受給することができる見込みがある場合には、当該助成金を活用して従業員への賃金保障を行うことも積極的に検討すべきです。

特例として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主については、通常は対象外とされる新規採用者(雇用期間6か月未満)も雇用調整助成金の対象とされ、また、過去に雇用調整助成金を受給したことがあったとしても、満額の雇用調整助成金を受給することができるようになりました。さらに、支給要件自体も通常よりも緩和されています。

さらに、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの期間については、通常は3分の2が助成対象の中小企業について5分の4(事業主が解雇等の措置を行わなければ10分の9)、2分の1が助成対象の大企業について3分の2(事業主が解雇等の措置を行わなければ4分の3)が助成対象になることが発表されました。申請は令和2年6月30日まで認められ、さかのぼった申請も認められます。

なお、雇用調整助成金を受給したにもかかわらず、その受給額に満たない給与保障しか従業員に対して行わないことは、前述した池貝鉄工事件を踏まえると違法と判断されるおそれがありますので、注意が必要です。

6 ここまでのまとめ

以上のとおり、企業が新型コロナウイルスの感染拡大のために講じた措置によって、労働基準法に基づく休業手当の支払や、それ以上の給与保障をすべきかどうかというのは、最終的には個別的に判断せざるを得ず、難しい問題です。企業において判断が難しい場合には、弁護士の意見も参考にすることが望ましい対応です。

また、給与保障をめぐる問題で労働者とトラブルが発生した場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を行う必要があります。なぜなら、新型コロナウイルスによる打撃を受ける中で、労働者との法的紛争が発生してしまうことは、さらなる経済的損失を生んでしまうからです。

第3章 おわりに

今回のコラムでは、企業が新型コロナウイルスの感染拡大のための対策を講じるうえで、意識しておかなければならない法律問題を取り上げました。従業員に対する休業命令を迅速・確実に実施するための体制づくりにおいては、新型コロナウイルスに関する規定や休業補償に関する就業規則の整備が不可欠です。

このような法律問題にお困りの法人様・個人事業主様は、「Web Lawyers」のWeb法律相談サービスをご利用いただくことをおすすめいたします。詳しくは「取扱分野」のページをご覧ください。